Блог

«Дата во французской душе»

Знаете, у меня не было задачи реконструировать день премьеры «Сирано» - 27 декабря 1897. Возможно, когда-нибудь, но не сегодня. Изначально я просто хотела к этой дате, к своей рубрике «день в истории французского театра» поделиться записью из дневника Андре Антуана. Пока ждала декабря, прочла еще дневники Жюля Ренара, а он тоже побывал на премьере и не преминул черкнуть об этом несколько строк. К слову, годом раньше, в декабре 1896-го, ни один ни другой ни слова не написали о куда более громкой (в наших глазах) премьере «Короля Убю» Альфреда Жарри в театре Люнье-По. Тоже повод для размышлений 😊

Но так вот, думала поделиться двумя отрывками и дать небольшой контекст. В итоге собираю в этот пост еще и отдельные отклики прессы, а также воспоминания Мориса Ростана. Захотелось собрать вместе все то, что попалось под руку. Естественно, это лишь крохи. В конце концов, разве это не тот спектакль, который за полгода 206 раз прошел на аншлагах при одном лишь выходном дне. А, будучи возобновленным осенью, он игрался до конца марта каждый день (лишь шесть раз актерам удалось отдохнуть). Всего же за 15 месяцев с вечера премьеры состоялось 424 показа, принесших в кассу театра 2 598 848 франков. Десятая часть заслуженно ушла автору.

Но поначалу успех, казалось бы, не предвещало ровным счетом ничего. Атмосфера репетиций была ужасающей – сплошные ссоры, а к дню генерального прогона и вовсе всеобщее уныние. Эдмон Ростан признавался: «Ни Коклен, ни другие исполнители не верили в успех, и я сам был глубоко подавлен — сомнения и страхи окружающих поколебали и меня».

А как Ростан мечтал о Коклене! Спустя почти полвека его сын вспоминал:

«Отец мечтал, чтобы главную роль исполнил старший Коклен. А Коклен, со своей стороны, желал получить стихотворную пьесу от Эдмона Ростана — ведь тогда ещё были актёры, которые стремились к стихам и не требовали, как непременную пищу, унылой и повседневной прозы! Услышав от Ростана замысел пьесы, Коклен полюбил и саму пьесу, и её героя. Он принял её и поставил на свои деньги и под свою ответственность — несмотря на своих компаньонов, братьев Флори, которые не разделяли его восторга».

Да и никто восторгов не разделял. Стихотворная пьеса? В конце XIX века? Романтическая героика среди натуралистических «кусков жизни»? Кого это может заинтересовать? Морис Ростан писал: не было даже уверенности, что на афише осмелятся указать, что «пьеса имеет дерзость быть написанной стихами».

Веры не было настолько, что строки, сейчас представляющиеся гениальными – знаменитая «Тирада о носе», - могли и вовсе пойти «под нож». Супруге Ростана советовали повлиять на мужа и удалить из текста этот монолог, якобы «придавливающий пьесу грузом нелепостей» и «обрекающий ее на позор».

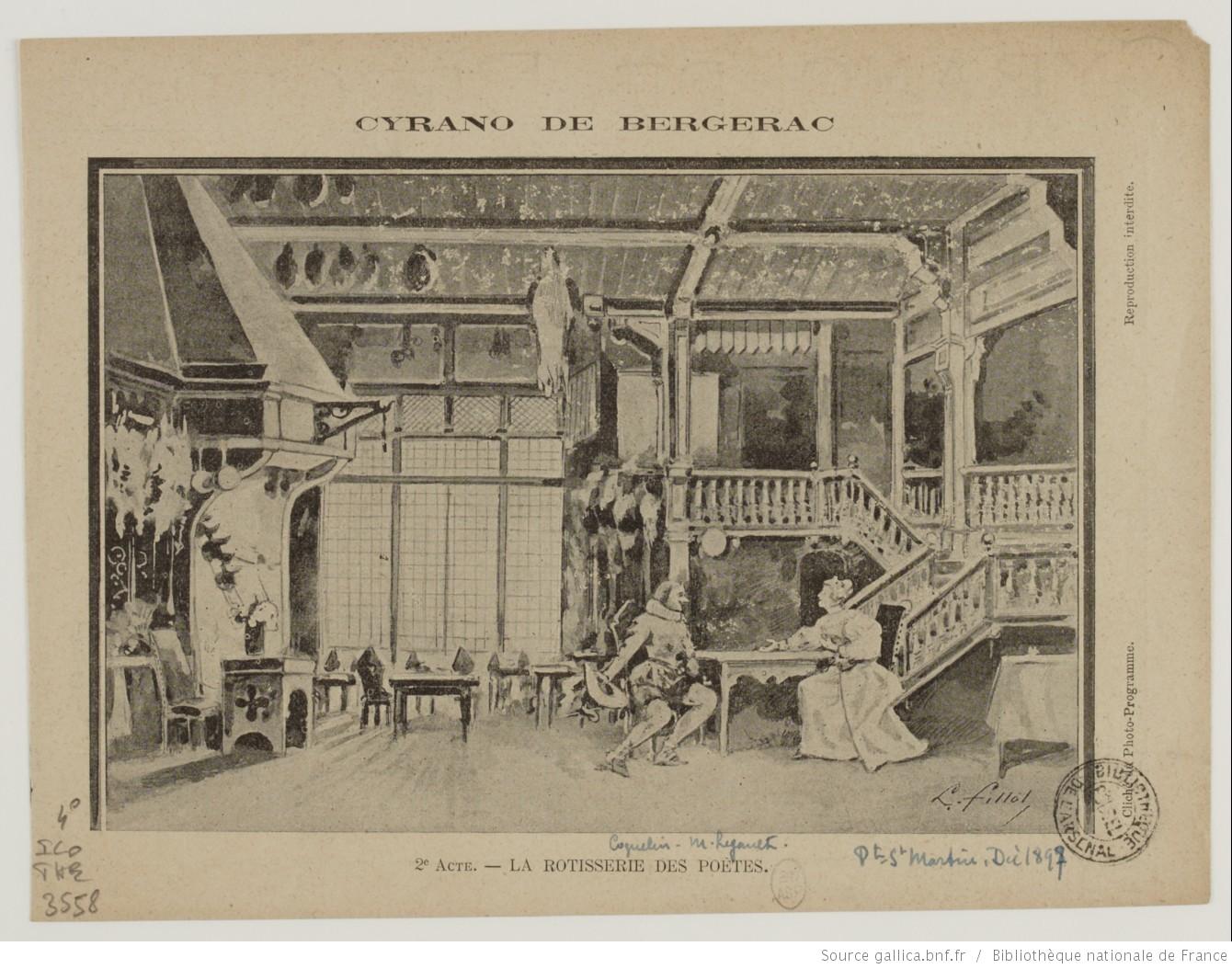

Партнеры не хотели тратиться на декорации – поставляли лишь минимум необходимого. И известно, что накануне генерального прогона все та же супруга Ростана, обозрев в тоске скудную сценографию второго акта, бросилась в соседствующую с театром лавку и закупилась там колбасами, ветчиной и всевозможными вкусностями, чтобы лавка Рагно выглядела богаче и аппетитнее, чем с предложенными реквизитором картонными птицами.

При этом декорации каждого акта оказались настолько громоздкими и сложными в монтаже, что за неделю до генерального прогона (их тогда только-только доставили в театр), их умудрились смонтировать вверх тормашками.

Конечно, Ростан страдал. Столь долгое отсутствие декораций, остановившее репетиции, заставило его в какой-то момент поддаться отчаянию и все бросить. Он буквально ушел, хлопнув дверью. Назавтра, правда, вернулся и начал новый виток своих режиссерских сражений. А ведь он был придирчивым режиссером! Его замечания актерам и реквизиторам были так подробны и дотошны, что однажды директор театра в сердцах воскликнул: «Мой дорогой друг, у вас глупые требования!» Ростан молча ушёл и поднялся в кабинет директора. Тот вскоре последовал за ним, чтобы извиниться, — и застал автора за тем, что тот завершал длинный список замечаний под заголовком: «Мои глупые требования».

Страдали ли от этих требований актеры? Обо всех сказать сложно, но спустя несколько дней после премьеры главный из них – Бенуа Коклен – написал о своем авторе в театральный журнал:

«Я видел его в жизни — то есть за работой — последние семь или восемь лет, и мне ещё не доводилось видеть ничего подобного. Это самый удивительный сплав театральных качеств, какой только можно вообразить. Этот юноша обладает всем и знает всё. Я не верю, что существует пьеса, лучше скомпонованная, чем «Сирано». Он столь же великий режиссёр, сколь и драматург. Он всё замечает, обо всём заботится, неспособен упустить самую малую деталь — и никто не смог бы сыграть Сирано лучше него самого.

Он владеет всеми приёмами декламации, и при этом — со всей тонкостью и глубиной мысли в выразительности речи. Он — живописец и музыкант, он — художник во всём совершенстве.

Работать с ним было одним сплошным волшебством.

Разве не сказано уже всё о нём как о поэте? В нём соединено всё лучшее, что есть в классическом, романтическом и современном французском искусстве, — и его вкус равен его таланту.

Вот что я о нём думаю.

И эти немногие строки не имеют ничего общего с моей благодарностью, — а она столь же велика, насколько велик он сам в глазах любого, кто имеет право судить о нём».

Но это было после премьеры. А до нее все продолжало идти настолько «не так», насколько это, вообще, было возможно. Да, Коклен верил в своего автора, а вот его партнерша, Мария Лего придерживалась совершенно противоположного мнения. Ее неверие в успех было таково, что в своем контракте она даже не стала предусматривать срок дольше недели — ведь речь шла о стихотворной пьесе на Бульваре! Осторожно она обязалась быть первой Роксаной «на срок действия пьесы» — то есть на одну-единственную ночь. А накануне генерального репетиции у нее пропал голос – она физически не могла выйти на сцену.

Спасла ситуацию все та же прекрасная супруга - Роземонда Жерар, что опустошила колбасную лавку ради второго акта своего мужа. Она, присутствовавшая на всех репетициях и знавшая почти все роли сама вышла играть Роксану.

Утром в день премьеры, 27 декабря 1897 года, Ростан, пережив всю турбулентность репетиционного периода, воскликнул: «Это будет самый громкий провал года!». Говорят, что популярный драматург Жорж Фейдо, подойдя к театру и спросив у исполнителя роли Ле Брэ, какого успеха, по его мнению, ждать от спектакля, получил лаконичный ответ:

— «Noir!» — то есть «провал!»…

И вот занавес поднялся. В первом акте публика была внимательна, но несколько напряжена. Говорят, Ростан тогда надел костюм гвардейца и затесался в массовку, чтобы подбадривать и вдохновлять статистов. Первые аплодисменты пришлись на «Тираду о носе» - пока еще робкие, как будто не слишком уверенные. Овации начались на «Балладе о дуэли». Результат – в финале первого акта актеров вызывали аж девять раз!

А что же в финале спектакля? Зрители вскакивают с мест, топают, хлопают, кричат, вызывают автора, вызывают актеров… сорок раз подряд! Кто-то писал, что артисты поначалу выходили на поклоны утомленные, конечно, но весьма довольные неожиданным восторгом, охватившим зал. «Потом они уже изнемогают: сам Коклен, только что исполнивший самую длинную роль в своем репертуаре, едва ли не корчится от усталости. И всё же они кланяются, отступают, возвращаются — бедные марионетки, в которых уже нет огня, но которых держит на ногах одно лишь мастерство. Они — служители великолепного текста, ставшие игрушками толпы, изливающей на них всю свою неуёмную страсть».

Никто не хотел покидать театр. Не просто успех – триумф. Именно в таких терминах вспоминал об этом дне Морис Ростан:

«…это был апофеоз! Те, кто его не видел, не могут даже представить, каким был тот триумф — насколько он оказался неоспоримым, окончательным. От акта к акту воодушевление росло, то самое воодушевление, которое, казалось, навсегда исчезло из наших театров! Во время антрактов даже враги мирились. Никто никогда не видел ничего подобного.

Да, это был один из величайших вечеров в истории театра, и чтобы найти ему равный, пришлось бы вспомнить о «Сиде» или «Эрнани» — спектаклях, которых никто из нас не застал. Но в тот вечер с «Сирано» произошло нечто большее! Эмоция, экстаз, неуловимое волнение и почти опьянение, с которым зал встретил пьесу, — всё это было знамением, доказательством чуда. С той интуицией, что присуща лишь великим поэтам, Эдмон Ростан в тот день преподнёс Франции крещение душой, которое ей понадобится в самые тяжкие, мучительные, смертельные времена.

Всякий поэт — в своём роде пророк. Когда в 1897 году, через провидческий голос Сирано, мой отец обращался к поколению, лишённому веры, он таинственным образом чувствовал: это — то самое поколение, которому суждено пасть. Как мог бы он это предотвратить? Те юноши, что слушали его, те сердца, что впитывали душу Сирано и утешались его панашем, — уже были обречёнными на 1914 год. Эдмон Ростан не мог уберечь их от мученической смерти, но он дал им силу умереть без отчаяния. Поскольку он не мог спасти их от жертвенности, он даровал им мужество быть героями.

Именно поэтому «Сирано де Бержерак» — это нечто гораздо большее, чем героическая комедия в пяти действиях и стихах. Это — дата во французской душе!»

Вы можете сказать: конечно, это же писал сын, ему вполне простительно родственное ослепление. Но ведь чудо того премьерного вечера заключалось в том, что в великое и восторженное ослепление впали все (и на долгие десятилетия вперед, надо сказать).

Один из самых язвительных критиков эпохи – Франсис Сарсе – захлебывался словами в своей статье в «Le Temps»:

«Мы нашли драматурга, нашли человека, обладающего даром… Какое счастье! Какое счастье!»

Ему вторил Эмиль Фаге:

«„Сирано“ — это громовой удар. Это самый ослепительный театральный день со времён „Эрнани“ — и при этом „Эрнани“ без битвы. Париж, провинции, вся Европа — все единодушны. Перед нами — шедевр… Восславляли также и яркое возрождение того романтизма, что, кажется, течёт во французской крови — не со времён „Эернани“, а с самого „Сида“».

Или вот еще Эдмон Стуллиг:

«Господин Коклен не бывал великолепнее, чем в этой главной роли Сирано — одной из самых грандиозных и трудоёмких во всём мировом репертуаре. Дикция, жест — всё было безупречно: захватывающе, трогательно, изумительно лирично. Богатые рифмы или нарочито небрежные, неожиданные обороты, радостные и забавные ассонансы, нежность, страсть, крылатая поэзия… Ещё один триумф — и триумф полностью заслуженный: поистине прекрасный вечер для французской литературы!»

Поль-Эмиль Шевалье более сдержан:

«Если Савиньен Сирано обрёл своего поэта, он встретил и своего исполнителя: господина Коклена, который в этой грандиозной роли ослепил зрителей живостью ума, беглостью речи, задором, тонкостью и глубоким чувством. Разумеется, весь ансамбль в той или иной мере выигрывает от такого ослепительного соседства — тем более что ни один из остальных персонажей в пьесе по-настоящему не раскрыт. Тем не менее следует отдать должное господам Дежардену, Жану Коклену, Вольни и мадам Марии Лего, возглавляющим превосходный, сплочённый актёрский состав».

А вот безымянный критик не способен удержать свои галопирующие эмоции:

«Вечер ошеломляющий, грандиозный, неудержимый! Невозможно было ни придраться хотя бы к одной детали, ни упрекнуть в малейшей погрешности за все пять актов. Самый заклятый враг поэта „Принцессы Грёзы“, увлечённый электрическим током чистейшего воодушевления, аплодировал бы громче всех. И вот — Эдмон Ростан возведён в ранг нашего величайшего драматического поэта. „Сирано“ стал успехом — нет, не просто успехом, а триумфальным успехом. И это было справедливо: ведь речь шла о триумфе воображения, ума, чувствительности, самоотверженности и храбрости. Это — сказка, но из самых захватывающих, — история подлинного художника, рассказанная подлинным поэтом».

И, наконец, Андре Ленек, вновь, уже на бумаге, переживающий чувства, охватившие его в вечер премьеры:

«Ведь я присутствовал при этом апофеозе. И это было незабываемо!

Уже с первых реплик, взлетавших, как разноцветные ракеты, зал впал в экстаз. По окончании первого акта зрители обнимались в коридорах. Унылый, печальный, разочаровывающий театр последних пятнадцати лет — театр «среза жизни», реализма, обыденности, затуманивший всё наше поколение, — был низвергнут в прах.

Из запечатанного футляра, из закромов наших парализованных воспоминаний, величественно воскрес панаш: панаш Генриха IV, д’Артаньяна, Лагардера, панаши наших республиканских и наполеоновских войн — с 1792 по 1814 год!

И какой панаш!

Тот самый, без которого Франция не может обойтись — тот, что она порой будто бы презирает, но лишь затем, чтобы тем торжественнее его воскресить, приветствовать криками, следить за ним глазами и любить всем сердцем: панаш ради панаша!

Никогда ещё премьера не была столь ослепительной. И никогда прежде зрительный зал не был в таком единении с мыслью поэта, со словами и жестами актёров. От галерей до оркестра — всех трясло, всех пронизывало электричество от ослепительных искр, вылетавших из стихов Ростана почти при каждой реплике: образы, неустанно обновляющиеся, яркие, сталкивающиеся, озаряющие друг друга, вибрирующие, остроумные — слишком остроумные.

Это был, пожалуй, единственный упрёк, который с некоторым основанием можно было сделать поэту: ему, казалось, хотелось столь роскошно позолотить раму, что она на миг заслоняла от взгляда публики красоты полотна великого мастера.

И было это прекрасно на сцене — но ещё прекраснее в зале. Нет ничего более прекрасного и трогательного, чем зал, весь зал, восхищённый и кричащий о своём восхищении!

От акта к акту, не уставая, публика аплодировала, следуя за поэтом в чудесном развитии его действия — героического, но при этом глубоко человечного, воплощающего ту идеальную человечность, что утешает нас от человечности обыденной, делает нас лучше и ведёт ко всем победам.

И эта победа была поистине чудесной — сначала стихийной и порывистой, затем — восторженной, осознанной и окончательной: когда Сирано умирает с достоинством, открывая свой секрет лишь с последним вздохом своей жизни, полной самоотдачи, мужества и любви…»

А теперь, наконец, то, ради чего весь этот пост и затевался. Две дневниковые записи. Одна от режиссера, другая – от драматурга. Первый не видел премьеру, второй – только-только с нее вернулся. Для Антуана в этом успехе – катастрофа его натуралистических чаяний и свершений. Для Ренара – чистое преклонение (с осознаваемыми нотками зависти) перед драматургическим чудом, явленным коллегой-соперником.

Андре Антуан:

«28 декабря 1897

В то время как я сегодня вечером по окончании спектакля разгримировывался у себя в уборной, мой товарищ Дюмени внезапно распахнул дверь и с волнением, которое мне предстояло увидеть на лицах всех тех, кто посетил меня вслед за ним, сообщает мне об ошеломляющем успехе пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», премьера которой состоялась сегодня вечером и по поводу которой в театральном мире в течение многих дней ходили самые пессимистические слухи.

Я сразу же понимаю последствия той катастрофы, которую означает для нас эта реакция публики, внезапно возвращающейся к романтическому театру, и, так как пьеса, как говорят, необычайно изящна и живописна, то именно вокруг нее сгруппируются все распылившиеся несколько лет тому назад силы, направленные против нашего реалистического движения. Это третья вспышка романтизма, которую предчувствовали Ришпен, Мендэс, Бержера, Банвиль и некоторые другие, пытавшиеся на протяжении четверти века создать большую лирическую пьесу и занимавшиеся поисками в области комедийного стиха, но не осуществившие того чуда, которое совершил Эдмон Ростан».

Жюль Ренар:

«30 декабря 1897

«Сирано» Ростана. Премьера.

…В уборной Коклена я говорю Ростану:

- Я был бы очень рад, если бы нас обоих наградили в один и тот же день. Но коль скоро это невозможно, поздравляю вас, и, поверьте, без малейшей зависти.

Что, впрочем, неправда; и сейчас, когда я пишу эти строки, я плачу.

Ах, Ростан, не надо меня благодарить ни за то, что я так вам аплодировал, ни за то, что я страстно защищал вас от ваших врагов, которых уже почти не осталось!..

К счастью, уж не знаю по какому случаю, возле меня в первом ряду балкона пустует восемь кресел, и это меня почему-то утешает. (Все-таки это преувеличение. Возможно, никто никогда еще не сказал ни слова правды!)

Входит Сара Бернар:

- …Мне удалось посмотреть последнее действие. Как это прекрасно! Я гримировалась у себя в уборной, и сын рассказывал мне все, акт за актом. Я поторопилась умереть и вот все-таки поспела сюда. О, что со мной! Смотрите на мои слезы. Смотрите! Смотрите! Я плачу. – И все смотрят, и каждому из нас хочется сказать: «Да нет же, мадам! Уверяю вас!» - Потом она бросается к Коклену, берет его голову обеими руками, как суповую миску, и она его пьет, и она его ест. – Кок! – говорит она. – О, мой великий Кок!

И она уже написала ему знаменитое письмо, которое цитирует «Фигаро», - шедевр на пергаменте из крокодиловой кожи…

…- Ростан! – И она берет Ростана себе. Она его никому не отдаст, берет все так же за голову, но на этот раз – как чашу с шампанским, или, еще лучше, как чашу Идеала.

…- Мне не приходилось присутствовать при подобном триумфе со времени войны, - говорит какой-то военный.

- Но войну мы ведь как будто проиграли? – говорю я. – Да, после этого остается только выбросить свое перо.

- Нет, нет, не надо!

- Ничего, у меня их полный ящик…»

P.S. Наверное, стоит тогда уж для полноты картины прикрепить здесь и двухминутное видео – знаменитую сцену дуэли, снятую Клеманом Морисом в 1900 году. Некоторые считают этот фильм первым цветным (расрашенным) и звуковым в истории кино. Звук записывался отдельно на специальных восковых цилиндрах, которые проигрывались на фонографе во время демонстрации картины. Синхронизация звука и изображения целиком зависела от умения киномеханика. В роли Сирано де Бержерака – конечно же, Бенуа-Констан Коклен: